Allí parada, parecías una negra espiga que hubiese crecido entre las grietas de la acera. Tus frutos deslucidos indicaban que ya hacía tiempo que paso en ti la época de recolección sin que nadie los recogiese, limitándose únicamente a catarlos tantos seres que ya eran anónimos en tu mente. Era por ellos que tu femíneo orgullo había caído en la abulia, impulsándote a permanecer en una traza anárquica, descuidada.

El reloj, artefacto infernal que inventó el hombre para ir descontando los momentos que quedan hasta el último acto de esta obra de teatro interpretada por ciegos, había estragado tu rostro de azabache. Lo había llenado de fechas mutadas en ojeras, de recuerdos imborrables que navegaban por los surcos de tus mejillas. Tus grandes ojos anidaban cansados en sus cuencas, tediosos por ver lo mismo que siempre habían visto; tu chata nariz husmeaba de cuando en cuando en busca de reminiscencias de tiempos menos frugales, más feraces en sensaciones envolventes en uno u otro sentido; tus otrora voluptuosos labios descansaban olvidados de las lascivias de otros días, ya secos de dar tantos besos a tantas ranas que dijeron ser y jamás fueron príncipes.

Yo, como un Nikolai Stavrogin moderno, haciendo por hacer y no buscando los motivos, me acerqué a ti con el firme propósito de hacerte mía, a sabiendas de que no rechazarías a alguien que se atrevía a acercarse a ti con tales intenciones. Desde ahí, fuiste mi Lebiadkina de un sólo día sin que mediase cura o juez.

¿Y qué fue lo que buscabas en mí, lo que te impelió a aceptarme, tú, que habías oído todas las promesas que se pueden romper en una vida? Tal vez fue algo simple, algo sencillo como que necesitabas sentirte mujer, que necesitabas llenar un vacío que ya te pesaba entre las piernas; algo tan simple como que necesitabas que una lengua viril invadiese, atrevida y sin condiciones ni juramentos bastardos, tu boca anegada de pasión fugaz retraída. O tal vez fuese que necesitabas algo que guardar en ese cofrecito que escondes en tu alma (no te lo vayan a robar) y que, cuando lo vieses, saltase como un payaso en su muelle al abrir un regalo sorpresa para recordarte que, de vez en cuando, aunque sea noche perpetua en tu piel, puede despuntar un tímido y efímero sol en tu corazón.

Sin embargo, no querías otra justificación que no fuese la del sexo por el sexo, aunque sólo significase en realidad tu necesidad de ser deseada, de sentirte mujer física más que ente femíneo estéril en la libido masculina a fuerza de partos y desgastes. Sabías tus necesidades pero te engañabas. Querías considerarte una puta, una ramera que se va con cualquier hombre que se cruza en su camino, pues para ser puta se ha de poder, y si lo eras es que podías. Y de esta manera, mintiéndote a ti misma, te escabullías de tu cuerpo de aguja, y tus resecos senos seguían siendo pequeños, pero como los de la implume virgen voluptuosa de inocencia de escándalo.

Me seguiste hasta un lugar de aquellos que dan hospedaje a las mancebías. La cama, cuyas sabanas habían perdido su color primitivo a fuerza de extraer de ellas el sudor de los amantes, crujió cuando te sentaste en su filo. Quedaste a la expectativa, dejándome a mí la difícil tarea de preludiar nuestro amancebamiento. Tan fríamente me mirabas, tan impasiblemente esperabas que me acercase a ti, que aquello parecía más un despecho anafrodita que una expectativa vehemente de la fusión de los cuerpos. Ahí, frente a tu inexpresividad, comencé a prepararme para el rechazo, tratando de buscar la razón del llegar tan lejos cuando planeabas rechazarme, intentando entender el motivo de tu arrepentimiento.

Comprendiste al instante mis temores cuando yo no comprendí tu indiferente actitud, fruto de tanta y tanta verborrea farragosamente romántica plagada de promesas desdeñadas al abandonar el lecho burdel. No tenías tu razón para esperar de mí más que un falo que cubriese las necesidades de un cuerpo olvidado por los machos tras haber sido consumido por estos hasta la saciedad. De ahí la ausencia de la agitación que provoca la carnalidad: no se trataba de degustar, paladeando hasta que los sabores se impregnasen en cada una de las papilas; era, sencillamente, alimentarse en un momento en que se juntan la oportunidad y las ganas de comer. Y, como yo no comprendía, tú deshiciste el equívoco que comenzaba a forjarse en mí incorporándote y, de pie, procediste a desvestir parsimoniosamente tu enteca figura.

Tus senos, ya de por sí exiguos, estaban resecos de alimentar hijos que no habían tardado en marcharse de tu lado, abandonándote igual que hicieron antes sus padres; unos hijos que no habían dudado en llevarse tu cintura como recuerdo de su permanencia en el útero, sin preocuparse de dejar tu enjuto cuerpo como vara de sauce desgastada por los caminantes que te usaron en los febriles momentos en que su virilidad no les daba descanso.

Se alineaba con tu torso tus caderas, a las que le seguían en línea recta el par de garrochas que sostenían el desmedrado peso de tu cuerpo. Las nacaradas bragas de blonda, que hacían mordaz contraste con tu cuerpo, se desplomaron en el suelo dejando libre un sexo prolijo en vello, pero del que, entre las ensortijadas hebras, se destacaban unos labios exageradamente descollantes de su vulva, producto de los muchos príapos echados al coleto vaginal. Por último, innecesariamente pero a forma de entrega total, te despojaste de los sucios calcetines que hacían juego con el interior que yacía en el piso. Tus alargados pies, al igual que tus manos, eran surcados por venas que hendían la apergaminada piel, tal como ríos que se empeñan en atravesar con su caudal un terreno marchito y estéril.

Y así, desnuda, permaneciste frente a mí, exhibiéndote como una estatua, y yo observándote como el visitante de un museo. Te veía ahora tal y como eras, sin el disfraz de la ropa. Y viéndote de esa forma, huesuda, demacrada, macilenta caricatura de femineidad, encontré en ti el punto de abstracta belleza que el conjunto de tus avejentados miembros transmitía.

Era una belleza enfáticamente inefable. Era la voluptuosidad a través de la carencia de la misma, la presencia de la ausencia, la nada que existe porque la no-existencia es una existencia en sí misma. De esa forma, aparecieron ante mí los vagos restos de lo que un día fuiste; de esa forma, me mentiste como a ti te mentías y tus senos fueron los núbiles pechos de una virgen adolescente, tu cintura se estrechó como el cuello de una vasija y tu desplomado nalgatorio se irguió firme como el de una joven caribeña. Sí, fue de esa forma que nos mentimos y, viviendo ambos una mentira, forjamos una verdad.

En esa verdad, adorné tu cuerpo con arabescos de caricias; me sacié con tus pies como esclavo envenenado por el arrobo hasta el deliquio por su ama; tus pezones, a forma de quebrados alfileres, vagaron por mi boca deleitosa; me sumergí en tu sexo antes de poblarlo, arrancándote vagidos orgásmicos mientras destilaba tu rosada perla del placer; y por fin, cuando me hice sitio en tu interior, me clavaste tu esquelética pelvis sin que me importase, pues tu frenética danza complacía a unos dioses que me daban sus favores. Terminó todo entre fogosos gañidos entremezclados con suspiros.

Me separé de ti anónimo, pero no dejé que tú lo fueses. “Saivla” me dijiste mientras volvías a cubrirte. Yo te dije el mío pero sé que no escuchaste, que fue tan sólo un murmullo más de aquellos que, entre promesas, partió miserablemente con el viento, dejando su semilla para no volver más.

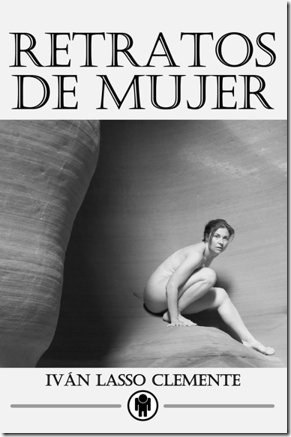

“Retratos de mujer” es un breve ejercicio estilístico de descripciones físicas de mujeres por medio de cuentos cortos bajo un punto de vista erótico. Si lo deseas, puedes descargártelo en formato PDF o ePub gratuitamente desde Bubok o, allí mismo, comprar su edición en papel bajo demanda por €10.

“Retratos de mujer” es un breve ejercicio estilístico de descripciones físicas de mujeres por medio de cuentos cortos bajo un punto de vista erótico. Si lo deseas, puedes descargártelo en formato PDF o ePub gratuitamente desde Bubok o, allí mismo, comprar su edición en papel bajo demanda por €10.